译者:董纯燕(Chunyan Dong)、张海心(Haixin Zhang)、袁清湜(Qingshi Yuan)、叶紫(Zi Ye)

翻译审校:魏安天博士(Dr Anthony Williams)

仡佬语(Gelao)是中国最濒危的语言之一,据估计,目前使用者人数仅约5000人。仡佬语隶属于侗台语族(Tai-Kadai language family)的仡央语支(Kra branch),该语族的语言分布于东南亚大陆多个国家的边境地区。

仡佬语使用者主要集中于中国的南部及西南部省份——广西、贵州和云南。有研究表明,在越南高平(Cao Bang)、河江(Ha Giang)、老街(Lao Cai)和山罗(Son La)等省份靠近中越边境的某些地区,也存在少量仡佬语使用者。

仡佬族作为中国官方认定的55个少数民族之一,据2000年全国人口普查,其族群人口约为50万人。仡佬语的特点之一是其方言的多样性,这通常导致不同方言的使用者无法交流。虽然这种多样性使得语言保护工作变得更加复杂,但作为一个整体,仡佬族群对这种语言保护工作持有欢迎且包容的态度。

目前,大多数仡佬族人已转变为仅使用西南官话(即中国官方语言的一种方言)的单语者。这种现象的加剧受多种因素的影响,如仡佬语缺乏书写系统、强烈的经济压力、快速的文化同化,以及中国的“义务教育政策”(授课语言为汉语的中小学阶段)。尽管部分地区为小学生提供双语教育,但随着现代通信技术的发展,越来越多的非汉族儿童能理解普通话。虽然对这一趋势尚无详细调查,但据我们大概的了解,年轻一代已几乎全部转向使用西南官话或标准汉语(即普通话),只有在家里(尤其是在与祖父母同住的家庭)才会使用仡佬语。若这种趋势继续下去,仡佬语很可能在短短两到三代内将失去其母语者。

仡佬族的历史

学者认为,中国史籍中对仡佬族最早的记载可追溯到汉代(公元前206年至公元220年),当时该族被称为“濮”人,后来则称为“僚”人。尽管仡佬族人口如今数量不多、分布零散,但仡佬族普遍被认为是他们居住的广阔地区最早的居民。该地区延伸至湖南西部、四川南部、云南东北和广西西北部,曾是仡佬族以现今贵州为中心所建立的王国。此外,该地区也被认为是历史上夜郎国的领土。

2006年大狗场村仡佬族女性穿着传统服饰。图片来源:何彦诚

仡佬族被认为是该地区的原住民群体之一,这一点从他们至今仍保留的一项习俗中可见一斑:在尝新节期间,鉴于他们被广泛视作那片土地最早的居民及耕种者,他们可以自由地从其他民族的稻田中采摘待收稻穗,而不会遭受阻拦或者谴责。一个典型的例子是:平坝县大狗场村的仡佬族人,在庆祝尝新节时,唱民歌并将新熟的稻穗献给祖先以示敬意。

仡佬族使用的特定自称也似乎反映了他们对自己原住民身份的认同,红丰村的仡佬人自称*pu⁵⁵ɣəu³³, pu⁵⁵是用于人的量词,ɣəu³³ 意为“人”。他们指代该地区的其他民族也使用类别名词pu⁵⁵,例如:将汉族称为pu⁵⁵pɪ³³(即“客人” ,pɪ³³意为“客”),将苗族称为pu⁵⁵ʑie³¹(即“山人”,ʑie³¹意为“山”),将彝族称为pu⁵⁵wa³¹(即“新来人”,wa³¹意为“新”)。仡佬族坐落于大方县普底乡,地名“普底”就来源于彝语说法pʰu²¹ndɪ²¹,意为“仡佬的平地”。此外,彝族、苗族、汉族等当地民族都认同仡佬族是这一地区最早的居民。

仡佬族的现状:以阿欧方言(Ahou dialect)为例

本研究的目标语言是阿欧方言——仡佬语濒危程度最高的变体之一。根据2006年9月进行的语言使用情况调查结果,红丰村的372名仡佬人中,仅有33人能流利使用阿欧方言,不到该村总人口的十分之一。此外,有14人能够较为流利地使用该方言,还有15人只掌握了一些基本词汇。在流利使用者当中,多数年龄在50岁以上,而15岁以下的儿童都不会说仡佬语。

总体而言,仡佬族人之间主要以汉语进行交流,甚至精通仡佬语的人之间也使用汉语交流,这种现象源于一些年轻人认为仡佬语“很刺耳”。有一位年轻人向我们表示,他在校期间时常因为说仡佬语而遭受汉族同学的霸凌,使他感到十分自卑。可能正是这种不愉快的经历部分导致了一些年轻仡佬族人出现语言转用的现象。鉴于上述社会语言环境以及政府政策所带来的影响,仡佬语被边缘化的过程正在加速。

导致仡佬语濒临消失的另一个原因是仡佬族居住分散,各个家庭散居于红丰村广阔的丘陵地区。红丰村为行政村,下辖6个自然村落,总人口为862人,其中仡佬族约占43%。大寨组为主村,是红丰村仡佬族人口最集中的聚居地,约有200名仡佬族人居住,其余仡佬族人则与苗族、彝族和汉族共同居住。这种人口分布模式在日常交流中导致汉语逐渐成为主导语言,而仡佬语,甚至在仡佬语使用者之间,却日渐衰退。

仡佬语与南岛语系(Austronesian language family)的谱系关系

人类学家保罗·本尼迪克特(Paul Benedict)的研究工作为仡佬语鲜为人知的变体提供了研究契机,并为这一领域开启了一个“新时代”。自此,研究者不断收集关于仡佬语的新数据,并且在过去二十年间,从历史语言学、比较语言学和语言类型学等多个角度展开了大量研究。阮文辉(Nguyen Van Huy)报告称,在越南北部的河江省(Ha Giang Province)存在仡佬语的多个变体。贺嘉善则对中国的仡佬语进行了概述,并讨论了关于仡佬族的民族学特征及其与侗台语族的关系的相关文献。该领域已有更多实地研究数据及分析资料可供查看。

西方语言学界普遍认为,仡佬语属于侗台语族的某一分支。有研究指出,仡佬语保留了许多侗台语族早期的语言特征,这些特征在其他侗台语言中,或者已经消失,或者以需要进一步确认或解释的微妙形式残存。例如,仡佬语的数字系统,在整个侗台语族中是独一无二的,有研究发现,在某些单词中,仡佬语数字与南岛语系存在联系(该语系包括分布在台湾岛、东南亚沿海地区、东南亚大陆部分地区、密克罗尼西亚、新几内亚沿岸、美拉尼西亚群岛、波利尼西亚,以及马达加斯加等地区的广大人群所使用的语言)。如果能够开展更细致的实证研究,或许可以为涉及侗台语族归属的棘手问题提供关键线索,例如厘清侗台语族与南岛语系之间的关系、揭示两者是否具有共同起源,以及判断数字的对应关系是否源于语言借用。这类研究或许也可以提供新启示,以助我们进一步理解东亚语言与东南亚语言之间的错综复杂关系。

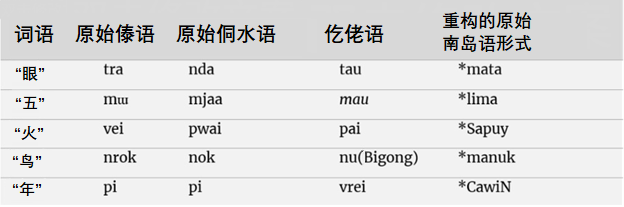

下面是选取的词汇比较,其中一部分已由早期学者提出,这些对比可能暗示仡佬语(以及近亲的傣语(Tai)和侗水(Kam-Sui)语支)与南岛语系间存在着亲缘关系。

图一

*原始形式指的是语言学家根据现有证据推测或重建出来的词语祖先形式。词语前面的星号(*)表示该词语为未见的重建形式。

希望进一步的研究能取得突破性进展,有助于我们更全面地了解东南亚史前史及最早迁入者的相关问题。

语法概要

阿欧方言是一种非屈折语,没有印欧语系中常见的屈折变化,并且是一种声调语言,与普通话类似,声调可区分词义。该语言以单音节结构为主,即“一个音节通常表达一个意思”。阿欧方言保留了侗台语族中多个古老的音系特征,例如复杂的首辅音系统,且呈现出多个音系过程,包括音节同化带来的韵母变化,以及与语法动因相关的声调变化,后者也会体现出“词族”现象,即形似义近词群的呈现。

阿欧方言的语音系统相当复杂,具有42个对立的首辅音音素(发音方式类似于英语中的p、b、d和t)、7个对立的单元音,以及 4 个词汇性声调。擦音十分丰富且结构对称,在五个不同的发音位置区分清音和浊音(擦音清浊对立亦可见于英语中的f和v、s和z 等音素);鼻音则区分四个发音位置,均表现出前声门化与清音的对立——这一特点也出现在侗台语族中的部分侗水语言中。

阿欧方言具有两种开放词类——名词与动词。名词既可以直接由单独量词修饰,也可以用“数词 + 量词”词组来修饰;动词则可以前接否定词或副词。封闭词类包括代词、指示词、量词、数词、助词(尤其是用于表达说话者态度和情绪的句末助词)、情态动词、感叹词以及连词等。

名词短语语序通常采用“中心词 + 修饰语”的结构。除数词外,所有修饰成分全部置于中心词之后,指示词位于整个名词短语的末尾。

在句法结构上,阿欧方言遵循主谓宾语序,否定词位于动词之前,动词前面也可以有副词和情态动词或助动词。

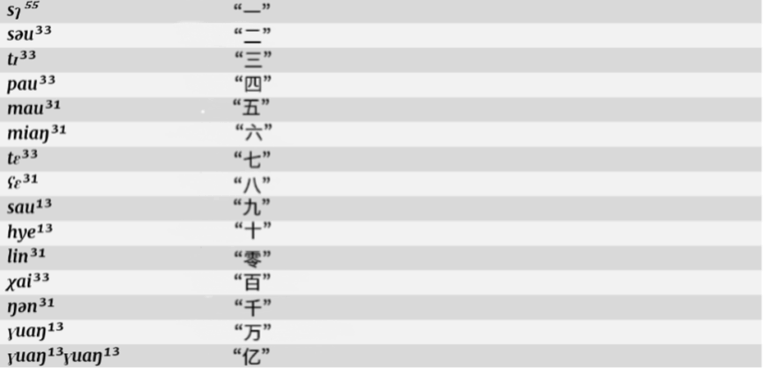

数字

仡佬语(包括阿欧方言)中的数字在某些情况下与其他侗台语言不同。在阿欧方言的数字系统中,有“一”到“十”、“零”、“百”、“千”、“万”、“亿”这些不同的基本形式,虽然这个特点与其他侗台语言相同,但在阿欧方言中,“十一”到“十九”的形式有所不寻常,因为个位位于十位之前,而且量词ma³³必须介于两者之间,比如sɿ⁵⁵-ma³³-ɕe¹³”, the “sɿ⁵⁵(一 + ma³³ + 十 = 11)、səu³³-ma³³-ɕe¹³(二 + ma³³ + 十 = 12)、sau¹³-ma³³-ɕie¹³(九 + ma³³ + 十 = 19)等。到目前为止,研究者还没有发现具有这种语言模式的任何其他的侗台语言。

阿欧方言的数字系统中,除很可能源自汉语的借词“零”和“亿”外,其余所有的数词都与仡佬语固有的形式相同。

图二

阿欧方言中没有专用的序数(如用“第一”、“第二”、“第三”来表示并列事物的顺序、位置或重要性)。该语言通过将相应的基数放在所枚举的名词之后来表示序数,例如:lei⁵⁵-wa³³-pau³³([量词]·[指小词] + 女 + 四)表示“第四个女孩”,haŋ³³-tɪ³³(天 + 三)则表示“第三天”。值得注意的是,基数和名词之间的顺序反过来则是不同的含义,即pau³³ lei⁵⁵-wa³³(四 [量词]·[指小词] + 女)的意思是“四个女孩”,tɪ³³ haŋ³³(三 天)的意思是“三天”。

语言保护工作的积极影响

2006年,汉斯·劳辛濒危语言项目(Hans Rausing Endangered Language Project)向中国中央民族大学的李锦芳教授及其团队颁发了一笔研究资助,使他们能够对柔勒方言(Zoulei)和阿欧方言两种仡佬语变体进行广泛的实地考察。值得一提的是,该项目得益于20世纪80年代学者张继民、90年代学者倪大白和21世纪初学者周国炎的大量前期铺垫工作。

除了伦敦大学亚非学院(SOAS)的慷慨资助外,中华人民共和国教育部也通过“语保”项目(Language Preservation Project)为仡佬语的记录工作提供了急需的支持。到目前为止,该项目已将几种仡佬语变体(或者说“方言”)记录在册,其中包括大方县红丰村、六枝特区居都村、镇宁县比贡村、平坝县大狗场村、贞丰县和分散在麻栗坡县的各种语言变体。因为这些研究工作,仡佬语已经成为了侗台语族中研究最广泛的语言之一。上述所列的语言变体当中,有关比贡方言和红丰方言的数据已存储在伦敦大学SOAS的数据库中,该项目的实地调查数据也存入濒危语言记录计划(Endangered Languages Documentation Programme)网站,并可通过其他网站跳转获取。

研究人员正在努力为红丰村、比贡村和居都村的仡佬语变体编纂词典。夜校的建立帮助年轻人学习仡佬语,这一举措十分受欢迎,不仅激发了当地社群对学习仡佬语的热情,而且促使仡佬族长辈表达对母语复兴的期许。这些语言保护工作有助于仡佬族人的身份认同建设和社会经济发展,且在某些地区促进了文化旅游。

文化多样性的维持与生物多样性的维持一样重要。我们要增强人们的文化保护意识,使文化建设与经济建设同步发展。仡佬语就是一个很好的例子,说明了学术努力、慈善支持和政策举措如何共同为边缘化语言与文化的振兴做出贡献。

*数字表示声调。

主图:何彦诚(中)向仡佬族人展示他新创的仡佬语书写系统(2018)。图片来源:何彦诚。

英文原文:https://melbourneasiareview.edu.au/gelao-a-highly-marginalized-language-of-china

原文发表于《墨尔本亚洲评论》第二十一期,2025年3月3日