Original English version.

并非所有国家的宪法都涉及语言问题。但在中华人民共和国,国家通用语言(普通话)和官方承认的少数民族语言都是宪法议题。自1949年以来,这些语言已被历次宪法确立为现代中国的组成部分,但这些不同地位的官方语言之间存在紧张关系。

有哪些新的变化?

我认为,近年来,中国宪法对语言问题的关注进入了一个新的法律程序实施阶段。2020年,全国人大常委会法制工作委员会对相关自治条例进行了备案审查,认为某些要求以少数民族语言授课的规定违宪。(注:谷歌和其他网站将 “法制工作委员会”翻译为 “Legal Affairs Commission”,然而这指的是1983年被更名为法制工作委员会的前身——“法制委员会”)。

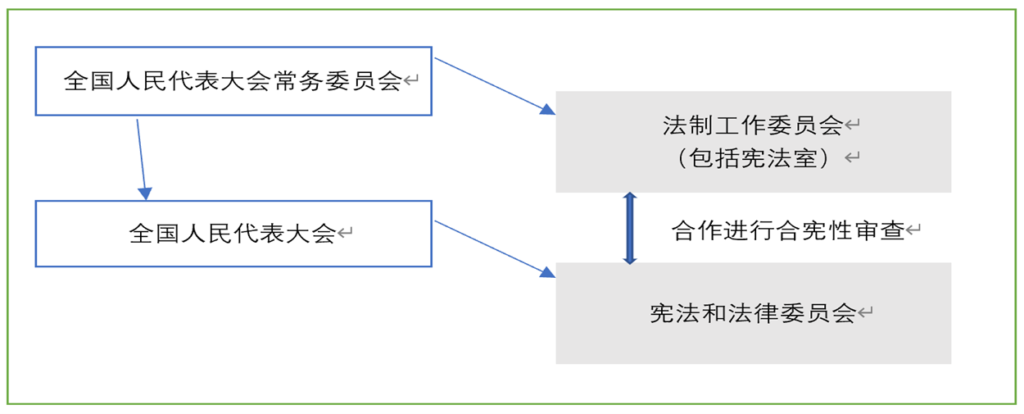

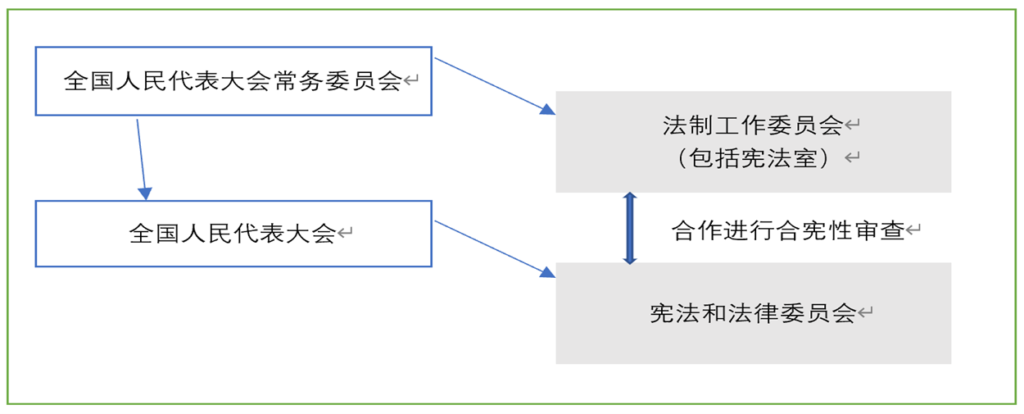

中国有成文宪法,但没有专门负责解释宪法或审查法律合宪性的法院。相反,‘宪法合规性审查’ 目前由全国人大常委会法制工作委员会(简称法工委,英文 LAC)下设的宪法室执行。法制工作委员会与全国人民代表大会的宪法和法律委员会共同合作。(全国人民代表大会是中国最高立法机构。)如图 1 所示,法工委有权“推进宪法合规性审查”。

图1:在中国,谁来进行宪法审查?

2013年中国新疆乌鲁木齐一块展示文化多样性的广告牌。图片来源:作者

法工委随后向相关地方提交了意见,要求他们更改违宪的规定,相关地方也按要求进行了修改(法工委 2022 年备案审查报告第 2 部分说明了这一最新情况)。其决定在当地产生的直接影响是,在实施相关法规的两个地区(均位于中国北方),某些学校科目改用普通话教学。关于这些规定的具体内容将在下文提及。

通过这次宪法审查,法工委在保护普通话的城墙上又添了一块新的、巨大且不可动摇的石头。然而,这项政策早已在推进之中。

哪些没有变化?兼顾通用语言和少数语言的政策

早在 2020 年法工委的决定之前,一方面,对2000年《中华人民共和国国家通用语言文字法》第 4 条中的 “公民有学习和使用国家通用语言文字的权利”和《宪法》第 19 条的解释可能存在冲突;另一方面,《宪法》第4条和《国家通用语言文字法》第 8 条都规定了“各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由”。

此外,近年来,中国的“主体性”或“主体多样”语言政策明确优先发展国家通用语言,而非维护语言多样性,因此,法工委将《宪法》第19条置于第4条之上也是意料之中的。根据该政策,“推广和普及国家通用语言”被描述为 “我国语言政策的主体和方向”,并被认为“优先于语言多样性”。与 2020 年以前的语言政策相比,这种等级制度更加明确,但现有研究已经关注到中国语言政策在推广普通话和促进语言多样性之间长期存在的紧张关系。例如,我先前的著作是一项跨越 2010 年代的研究,分析了长期以来支撑少数民族语言政策、降低少数民族语言认知价值的发展主义理念。

一些评论者认为,这种等级化的国家语言政策是必要的,因为推广国家通用语言、减少语言多样性被视为“一项基本国策,深刻影响着国家认同和国家安全”。但是,尽管中国各地遍布政治稳定的双语或多语社区,这种认为允许使用少数民族语言会滋生分裂的观点并非新鲜事。与此相反,我在上一个十年的研究中,对中国壮族的案例研究表明,人们既认同自己是中国人,也认同自己是壮族人。对民族问题的担忧也反映在2018 年修宪中,《宪法》第 4 条在国家“维护和发展各民族的平等、团结、互助关系”的基础上增加了“和谐关系”。在我看来,这种语言安全化的理念至少部分推动出台解决中国英语教育普及困境的政策。

许多语言政策都侧重于增加掌握普通话人数、提高人们的普通话水平。在过去十年中,通过普通话教育‘扶贫’的政策框架变得更加突出。例如,当前的乡村振兴计划文件指出:“教师坚持用普通话与幼儿交流,鼓励幼儿在日常生活和游戏中大胆说普通话,营造用普通话日常交流的环境”。与多数群体(汉族)相比,被归类为 55 个官方少数民族群体的人总体上处于贫困状态,这一点毋庸置疑。他们也更有可能是文盲(无论针对普通话或少数民族语言)。我在书中的第 2.7 章根据人口普查数据,比较了汉族多数群体和中国人口最多的少数民族(壮族)的贫困率和文盲率。但至少壮族人除了说壮语外,还越来越多地说普通话和当地汉语方言,甚至代替壮语。然而,壮语难道真的是经济发展的阻碍吗?在学习壮语中长大真的会导致贫困,而摆脱贫困是否一定要停止使用壮语?中国的政策可以让人民既能说普通话和壮语、又能实现经济发展吗?

自 2015 年以来,国家语言政策也体现出一种“资源导向”,在2020年法工委的备案审查意见中也得以体现。这种政策体现为“中国语言资源保护工程”(“语保工程”)。鉴于中国对语言(当然不仅仅是语言)总体采取发展主义立场,在 “语保工程”工程的实施过程中,并非所有语言资源都被赋予同等价值。只有部分语言被看作能够促进经济发展的资源,例如一些语言有助于国际贸易。国家投入了大量资金来增加掌握这些语言的大学毕业生人数。然而,尽管其中一些语言已经在当地用于跨境贸易,并为其使用者在学习其南方邻国的语言时提供了优势,但是至少在我所研究的南方地区,少数民族语言仍然不是国家关注的重点。

相比之下,在少数民族语言方面实施的“语保工程”往往意味着投入时间、人力和资源,记录语言种类,以便存档。这种投入规模据说是世界领先的,但其目的是保护语言不被完全遗忘,而不是保护人们在日常生活中持续使用少数民族语言。

从本质上讲,“语保工程”正在将少数民族的多种语言和文化资源国家化。该项目所创造的文化遗产资源是“去主体化”的,由国家机构控制,并可供国家在塑造地方身份认同或进行城市品牌推广等方面使用。以我在2010年代对广西壮族自治区的研究为例,标准化的壮文很少出现在公共场合,除了政府机构外,几乎没有人使用它。而且,由于壮文教育普及率不高,加之人们已经习惯于不期待在公共场合看到书面壮文,大多数潜在读者无法阅读它。因此,这种语言形式可以被视为一种被国家化的资源,主要用于广西首府南宁的城市品牌塑造以及地方政府身份建构。虽然壮语和其他少数民族语言正越来越多地被记录和数字化,但如果政府不同时支持人们继续使用这些语言,并将其传承给下一代,那么这些“文化遗产”是否能够在未来几十年内(a)在语言和技术层面保持可用性,或者(b)在社会层面继续对少数民族身份建构和文化实践产生实际意义,仍然是一个未知数。

这种侧重于保护语言遗产而非支持日常多语使用的政策,实际上在多个层面削弱了少数民族语言的价值,并减少了人们了解和使用少数民族语言的机会。其他表现还包括双语教育政策的转变——有些是由法工委对双语教育法规的审查引起的,有些是同时发生的——例如法工委2023 年的备案审查报告提出,允许用少数民族语言参加招聘考试的应聘者在自治县优先就业的规定违反了《国家通用语言文字法》。

在双语教育方面,长期以来,国家政策一直支持一些少数民族人口比例较高地区的学校同时使用普通话和当地少数民族语言。具体形式在全国各地不尽相同,有些学校在整个高中阶段进行双语教学,而有些学校则仅在小学头几年将少数民族语言作为一种辅助教学手段进行口头教学。

整体上说,所有儿童都必须从一年级开始用普通话学习一些科目。从 2021 年起,根据 “儿童普通话教育‘童语同音’计划”,学前教育的部分课程也必须使用普通话教学。学前教育本身不是强制性的,但由政府资助。

我曾与Gegentuul Baioud博士一起,以内蒙古自治区为例,研究了以普通话授课的学前教育如何融入内蒙古自治区的教育格局。我们担心,在减少接触蒙古语的情况下,孩子们今后是否能够充分掌握蒙古语,以应对剩余的蒙古语教学科目。我们还谈到了这些转变所带来的 “绝望和无望”,比如法工委2020 年的决定特别减少了内蒙古民族学校的蒙古语的教学。

既然允许双语教学,哪里违宪?

法工委认定违宪的两部条例分别来自内蒙古自治区人民代表大会常务委员会和吉林省延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会。内蒙古的条例自 2016 年起生效,延边的条例自 2004 年起生效。这些规定以前看上去并无争议,但现在中国的语言政治发生了变化。

有些评论认为相关违宪条例要求学校单一使用蒙古语或朝鲜语授课,但事实并非如此。声誉卓著的“人大观察博客”对这些条例进行了追踪,并注意到这两部条例都允许将普通话作为一门语言科目进行教学。内蒙古的规定似乎也允许将普通话作为其他学科的教学语言,这与《教育法》(1995 年,见第 12 条)和《民族区域自治法》(1984 年)所允许的双语教学是一致的。正如我在书中所解释的(第 74 页),“学校可以在汉语之外使用少数民族语言,但不得使用少数民族语言代替汉语,自治区内符合一定条件的地方除外。即使如此……学校也必须确保高年级小学生和中学生学习和普及普通话”。

另一种观点来自中国宪法专家王建学。他援引全国人大常委会公报,认为这些条例仅仅规定“可以”用普通话进行教学是不当的。内蒙古于2021年修订后的相关条例证实了王建学的分析,因为相关条例现在的措辞是 “应当”:《内蒙古自治区教育条例》第 9 条规定,“国家通用语言文字为学校及其他教育机构的基本教育教学语言文字,学校及其他教育机构应当使用国家通用语言文字进行教育教学。”

总结与思考

中国近年来在语言政策方面采取的各种举措,其效果不仅仅是推广普通话,而且还扩大了普通话的使用范围,以少数民族语言及其使用者的利益为代价,提高了普通话的地位。

国内外学者都记录了中国语言政策演变的多个阶段,从20世纪50年代用少数民族语言进行大规模扫盲和向干部教授地方语言的激进转型,到20世纪60年代的缺乏保护资金和对少数民族语言的忽视,再到改革开放后的变化。改革开放以来,“双语教育在上世纪80年代和90年代在中国许多地区重新获得了政府和民众的支持。然而,自20世纪90年代初以来,中国的少数民族教育语言政策逐渐转向……强调同化和统一的融合主义方针”。我本人曾提到2010年代“语言政策的安全化趋势,将同质性误认为统一性”(第278页)。目前,至少在内蒙古,出现了一种反应性的话语趋势,“模糊”该地区的民族多样性来强调国家忠诚度。

法工委2020年的备案审查意见与 2000年代和2010年代的转变是一致的。它还反映了对加强经济一体化和国家人力资源合理化的关注,这与中国目前采取的“国家语言能力建设”是一致的。其核心关注点是普通话能力,包括 2020 年《国务院办公厅关于全面加强新时代中国语言文字工作的意见》在内的高级别文件都证明了这一点。“国家语言能力建设”建立在 2015 年启动的“语保工程”以及总体发展主义理念之上。也就是说,通过修改法规,使其不再支持“低效”的少数民族语言学习,很可能被视为提高普通话普及率以促进经济一体化的一种无可争议的手段:如果某些语言已不再被视为经济发展的关键,为什么还要支持这些语言的学校教育?

当然,这种理念假定,少数民族在融入国家经济发展和摆脱贫困的过程中,无法同时保留自己的语言。同时,它还假定少数民族语言在经济或社会凝聚力方面对国家的贡献微乎其微,而更可能是一种削弱国家团结的因素。

此外,尽管现行政策希望将国家通用语言和少数民族语言都纳入等级体系,但语言等级体系本身并不稳定。影响力大、保护完好的语言一般位于金字塔顶端,它们会削弱甚至取代等级较低的语言,直到它们不再被使用。此外,语言等级通常是与社会、种族、地理和经济等级共同构建的,而且这些等级持续存在。因此,不同的语言使用方式会成为社会群体、种族、城乡出身、阶层等社会等级的新标志。即使中国的少数民族在日常生活中不再使用少数民族语言,以便掌握更多或‘更标准’的普通话,普通话仍然不太可能在全国范围内实现完全统一,而且普通话的不同使用者也不太可能获得同等的社会认可。

主图:2023年北京的一辆校车。图片来源:作者